ワークショッププログラム04

東北大学大学院情報科学研究科「言語変化・変異研究ユニット」主催

第4回ワークショップ

「コーパス・多人数質問調査からわかる言語変化・変異と現代言語理論」

2017年8月28日(月)〜 8月29日(火)

会場:東北大学大学院情報科学研究科棟 2階 中講義室

会場へのアクセスはこちらをご覧ください

8月28日(月)

-

アナウンス:13:00〜13:10

-

Session 1:13:10〜13:55

深谷修代(芝浦工業大学)

「移動物からみた壁塗り構文の特徴:「塗る」, ‘spray’ , ‘smear’」-

「本発表では、日本語と英語でみられる壁塗り構文(場所格交替構文)を取り上げる(1) (2)。

(1) a. 移動物目的語構文:John sprayed paint on the wall.

b. 場所目的語構文:John sprayed the wall with paint. (影山(2001: 101))

(2) a. 移動物目的語構文:壁にペンキを塗る

b. 場所目的語構文:壁をペンキで塗る

深谷(2016)では、青空文庫とBNCを用いて「塗る」と‘spray’を分析し、日本語では移動物目的語構文が232例、場所目的語構文が46例、英語では移動物目的語構文が61例、場所目的語構文が111例観察されたことを示している。

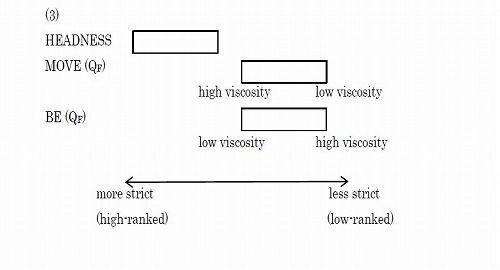

本研究発表では‘smear’を加えることにより、塗るタイプの壁塗り構文をさらに追求していく。‘smear’も‘spray’と同様にBNCでデータ収集をした結果、移動物目的語構文が44例、場所目的語構文が27例観察され、「塗る」と‘spray’の中間的な特徴が示された。日本語と英語、そして3つの動詞でみられる違いに関して、動詞の意味構造から統語構造への写像に焦点を当てて最適性理論の枠組みで説明していく。その中でも、本分析ではHayes (2000)が各制約に対して提唱するStrictness Bandを採用する。そして、このバンドの中で選ばれる地点は移動物の状態と密接に関係していることを提示していく。日本語と英語ともにHEADNESS>>BE (QF), MOVE (QF)というランキングをもつため、入力で特定のパターンが指定されていない限り、原理的には2つの構文は交替が可能である。しかし、動詞によってバンドの中で選ばれる地点が異なるため、移動物目的語構文または場所目的語構文が極めて好まれる、またはある程度好まれるなどの度合いを説明できることを示す(3)。

-

-

Session 2: 14:00〜14:30

賈婉琦(東北大学情報科学研究科大学院生)

「「ちょっと」の文法化と感情的用法の通時的発達について」-

「ちょっと」は本来数量、時間、程度がわずかであることを表すが、日常会話の中で、話者の感情や心理態度を表すための発話行為の力を弱めるために使われる「ちょっと」の例もしばしば観察されている。このような用法はexpressive(感情的、表出的)用法と言われる (Matsumoto (2001)、秋田 (2005)、Sawada (2010))。

(1) ちょっと はさみある?

(行為指示の際の聞き手の負担を軽減する用法)

(2) 今日はちょっと都合が悪くて…

(断定の際の聞き手の負担を軽減する用法)

「中納言」コーパスによれば、「ちょっと」の古い表現である「ちと」にも、感情的用法もあるが、その用法は、1300年代に初出例が現れ、その後、1800年代にかけて急増している (1800年代で「ちょっと」の全用例数に対して40%)。さらに、「少納言」コーパスを参考にすることによって、1970年から2008年までに「ちょっと」の感情的用法が「ちょっと」の全用例数に対して36%から50%まで増大していくこと、および、それによって表される発話行為も多様化しつつあることが分かった。

以上のことから、本発表では、感情的用法の増大は「ちょっと」という語が通時的に文法化を受け、主観化しつつあることを反映していると主張する。

また、本発表では、中国語の「有点」という「ちょっと」の対応語についても扱う。「ちょっと」と「有点」は量の少ないことや、状態の程度の低いことを表す点で共通している。また中国語の「有点」は語気を和らげ、相手を配慮するとの感情的用法もある。しかし、「有点」の感情的用法がもつ発話行為の範囲は日本語「ちょっと」より限られているという事実を示す。

-

-

Session 3: 14:30〜15:00

発表辞退

行場琢人(東北大学情報科学研究科大学院生)

「日本語副詞「全然」の変化に対する統語的分析」-

日本語の副詞「全然」は従来、否定を表す述語とのみ結びつくとされていたが(e.g. 全然おいしくない)、近年肯定を表す述語とも結びつく例が見られるようになっており(e.g. 全然おいしい)、佐野(2012)などではコーパスを用いた調査から「全然+肯定」の形が増加傾向にあることが示されている。この「全然+肯定」という用法に対して、先行研究では主に語用論的な立場からの分析が試みられており、例として有光(2002)では、「全然+肯定」は肯定の形式をとってはいるが、文脈上の前提や期待などを打ち消すという機能を持つことから、従来の「全然」が否定辞と呼応していたのと同じように、「全然+肯定」は否定的文脈と結びついていると論じられている。

本発表では、この「全然+否定」から「全然+肯定」という変化に対して、統語論的立場から説明を試みる。具体的に、「全然+否定」では「全然」は否定極性表現として否定辞や否定語にc-統御される位置に生起するが、「全然+肯定」では文脈やモダリティに関わるようなCP領域の中でも上位の投射の位置に生起するようになったと主張する。また、この分析によって、従来あまり指摘されてこなかった「全然」の主節・従属節での振る舞いの違いが捉えられると論じる。

-

-

休憩: 15:00〜15:15

-

Session 4: 15:15〜16:00

金澤俊吾(高知県立大学)

「英語における同族目的語構文の形成過程とその推移について

—live a/an Adj lifeとlead a/an Adj lifeを中心に—」-

本発表では、英語の同族目的語構文の一つである、動詞句live a/an Adj life(以下、LIVE)と、LIVEとほぼ同義とされる動詞句lead a/an Adj life(以下、LEAD)の形成過程とその推移について、通時的視点から考察する。COHA (Corpus of Historical American English)を用いて、各動詞句に生起する形容詞の意味的特徴に注目し、LIVE, LEADに関して、それぞれどの年代で各動詞句が確立され、どの年代で互いに影響を及ぼし、類似する意味を示すに至ったか、その推移を明らかにする。

COHAに収録されている1810年から2009年に見られる、各動詞句の初出年と、用例数、頻度数をそれぞれ調査する。その際、名詞句a lifeを修飾する形容詞の分布に関して、次の4つのパタンに分類する。LIVE, LEADどちらにも生起する形容詞の分布に関して、LEADがLIVEに時間的に先行するパタンと、LIVEがLEADに時間的に先行するパタンに分類する。さらに、LEADのみに生起する形容詞のパタンと、LIVEのみに生起する形容詞のパタンに分類する。これら4つの各パタンには、初出の年代、意味的特徴に関して、一定の規則性が見られる。

先行研究において、同族目的語構文には、形容詞または関係代名詞などの修飾要素が必須であることが指摘されてきた。しかし、LIVEには、修飾要素を伴わないlive a lifeが見られるのに対し、LEADには、修飾要素が必須であり、lead a lifeは見られない。

このことは、LIVEとLEADとの間には意味的類似性は見られるものの、各動詞句の形成過程に違いが見られることを示唆している。本発表では、各動詞句内、a lifeを修飾する形容詞の意味機能には違いがあり、その違いが、各動詞句の形成過程の違いに反映されると主張する。Paradis (2001)による形容詞の意味分類に基づき、LIVEにおける形容詞は、a lifeによって示される時間内の状態や様子を表すのに対し、LEADにおける形容詞は、他の状態との比較によって、a lifeによって示される時間の過ごし方を特徴付けるという点において違いが見られると提案する。また、a lifeを修飾する形容詞に見られる、これらの意味機能の違いは、名詞句a/an Adj lifeと、共起する動詞live, leadとの合成性の違いにも反映されることを示す。

-

-

Session 5: 16:05〜16:50

小川芳樹(東北大学)

「副詞「かなり」を包摂する派生名詞と複合名詞の統語的構文化と共時的制約について」-

句を包摂する派生語や複合語の存在については、影山 (1993)、Kishimoto (2006)、西山 (2015)などの研究がある。また、特定の構文には、本来は句を包摂しなかった派生語や複合語が句を包摂するようになる方向の通時的変化が起こる場合があり、小川 (2016)はこれを「統語的構文化」と呼ぶ。本発表では、これらの先行研究を踏まえて、非主要部が副詞「かなり」に修飾され得る派生名詞と複合名詞に共時的に少なくとも3タイプがあることを指摘し、句の包摂を伴うこれらの語に部分的に共通する統語構造を主張するとともに、歴史コーパス「中納言」等の調査結果に基づき、それらの通時的発達の過程を明らかにする。

まず、「X+家/屋」タイプの派生語(=(1a))では、「かなり」はXのみを修飾し、「巨大/大量+Y」タイプの複合語(=(2a))でも、「かなり」は前項名詞のみを修飾する。このことから、(1a), (2a)は、派生名詞または複合名詞が「かなり」に修飾された名詞句を包摂する(1b), (2b)の内部構造をもつと提案する。

(1) a. 彼は、かなりの野心家/照れ屋だ。

b. [nP [FP かなりiの (=F) [RP野心 [xi MUCH] BE (φ)]] n(=家)]

(2) a. かなりの巨大生物/かなりの大量投与

b. [NP [FP かなりiの (=F) [RP SIZE [xi 巨大] BE (φ)]] N(生物)]

また、(3a-c)では、「高さ/長さ/深さ」などの尺度を表す派生名詞と数量表現または程度表現が併合され、全体で複合名詞的な述部を作っている。

(3) a. あの山は高さ*(3000m)だ。

b. あの山は*(3000mの)高さだ。

c. あの山は*(かなりの)高さだ。 (cf. あの山は(かなり)高い。)

(3)については、まず、(3b)のタイプが(3a)のタイプから「統語的構文化」と述部倒置(cf. den Dikken (2006))によって生じると主張した上で、ここでは(1a),(2a)と違って数量・程度表現が義務的となる事実や、繋辞の「だ/である」が「がある」に変換できる事実に対して、提案する(4a-c)の構造と「形容詞語根+さ」型の派生名詞の段階性(gradability)と最小構造の原理(Minimal Structure Principle, Boskovic´ 1997)に基づく説明を与える。

(4) a. [RP 高さ [3000m MUCH] PLOC(で/φ)]] BE(ある)

b. [FP 3000miの[RP 高さ [xi MUCH] PLOC(で/φ)]] BE(ある)

c. [FP かなりiの[RP 高さ [xi MUCH] PLOC(で/φ)]] BE(ある)

-

-

Session 6: 16:55〜18:05

青木博史(九州大学)(招聘)

「日本語使役文の用法と歴史変化」-

本発表では,述語に助動詞「しむ」「(さ)す」が用いられた文を「使役文」とし,その歴史変化として,2点を示す。 1点目は,古代から中世における「許可」用法の発達,2点目は,近代の欧文翻訳による「非情の使役」の発達である。

現代語の記述の枠組みとしても用いられる「強制」と「許可」の2用法であるが,上代から中古においては「許可」用法は見られない。これが中世において発生・発達する過程を,「尊敬」用法の発生と絡めながら,語用論的観点から説明する。さらに,「てやる/てくれる/てもらう」「てしまう」「ておく」などの補助動詞の発達との関連についても述べる。

「非情の使役」の歴史については以前述べたことがあるが,原動詞の意志性,および名詞句の意味役割の観点から,より精緻な記述を試みる。単に「非情の受身」の裏側の現象として捉えるだけでなく,従来の日本語にも存在した用法,欧文翻訳によって発達した用法,日本語には根付かなかった用法など,細かく観察する。

-

8月29日(火)

-

Session 1: 10:00〜10:45

三上 傑(東北大学)

「焦点卓越言語の二分類と英語史における統語構造の段階的変化」-

Mikami (to appear)は、Miyagawa (2010, 2017)が提唱するStrong Uniformityと素性継承システムのパラメータ化の枠組みの下、現代日本語が示すTP指定部の位置づけに関する曖昧性に着目し、TP指定部が常に焦点位置として機能する「強い」焦点卓越言語と、焦点要素が生起する場合に限り焦点位置として機能する「弱い」焦点卓越言語の二分類を提案した。そして、その二分類に基づき現代日本語を後者に位置づけた上で、日本語の統語構造が「強い」焦点卓越言語からパラメータ変化したという可能性を提示している。

本発表では、Mikami (to appear)で得られた知見を英語の通時的研究に適用することで、英語史における統語構造の変化過程を精緻化することを試みる。具体的には、これまでの研究により明らかとなっている後期中英語期における焦点卓越言語から主語卓越言語へのパラメータ変化 (cf. 三上 (2017))に先行して、古英語期から中英語期にかけて「強い」焦点卓越言語から「弱い」焦点卓越言語に英語の統語構造も変化したという仮説を提案し、その妥当性を検証する。また、本分析により統語構造の通時的変化に関する日英語間の共通性が明らかとなるが、その理論的意味合いについても考察する。

-

-

Session 2: 10:50〜11:35

杉浦克哉(秋田工業高等専門学校)

「Be + V-ingを用いた現在進行形の歴史的発達について」-

現代英語では進行中の動作や出来事は通常、What are you reading?のようにbe + V-ingを用いて表されるが、初期の英語ではWhat do you laugh, Mrs. Jevis? (1740, Richardson, Palma, Letter xxviii)のようにbe動詞もV-ingも用いず表されることがあった。Be + V-ingを用いて進行中の動作や出来事を表す用法が英語史においていつ確立したかに関し先行研究ではこれまで多くの調査が行われてきたが未だ見解は一致していない。Mustanoja (1960)や中尾 (1972)によればこの用法は15世紀頃、方言やテキストの種類に関係なく一般的になったとされる。それに対し荒木一雄・宇賀治正朋 (1984)は、中英語末期でもその頻度は低く17世紀後半に一般的になったと指摘する。その一方で橋本 (2005)は18世紀においてもWhat do you laugh, Mrs. Jevis?のような単純形を用いて進行中の動作や出来事を表す用法が観察されることを指摘し、be + V-ingを用いた進行形が義務的になったのは1800年頃であると主張する。本発表ではヘルシンキコーパスを用いた調査に基づき近代英語期における進行形用法の実態を明らかにする。具体的には、現代英語ではbe + V-ingを用いた進行形が義務的な状況で、単純形が使用されている用例を調査しその分布を示す。調査結果に基づきbe + V-ingを用いた進行形が義務的になった時期を明らかにする。

参考文献

荒木一雄・宇賀治正朋 (1984) 『英語史III A』, 大修館, 東京.

橋本功 (2005) 『英語史入門』, 慶應義塾大学出版会, 東京.

Mustanoja, Tauno F (2016) A Middle English Syntax: Part of Speech, John Benjamis, Amsterdam.

中尾俊夫 (1972) 『英語史II』, 大修館, 東京.

-

-

昼食休憩: 11:35〜12:30

-

Session 3: 12:30〜13:15

杉崎鉱司(関西学院大学)

「動詞句削除に対する認可条件の獲得と普遍文法」-

動詞句削除がどのような統語的環境で可能となるかについては、これまでの理論研究において、2つの主要な提案がなされている。Lobeck (1990)やSaito & Murasugi (1990)によれば、動詞句削除が可能となるためには、Tの指定部が名詞句によって埋められており、かつTがその名詞句と「一致」していることが必要である。一方、より最近の研究であるRichards (2003)やSaito (2015)は、「一致」の必要性を排除し、Tの指定部が埋まってさえいれば動詞句削除が可能となると提案する。本研究は、英語を獲得中の幼児の自然発話を詳細に分析することを通して、動詞句削除を司る普遍的制約の本質に迫ることを目的とする。具体的には、英語を母語とする幼児が否定文においては助動詞doの「一致」に関する誤りを示すのに対し、動詞句削除を含む文ではこのような誤りを示さないことを明らかにし、その観察に基づいて、Lobeck (1990)やSaito & Murasugi (1990)が提案するように、動詞句削除に対する認可条件には「一致」の要求が含まれていることを主張する。(黒上久生氏との共同研究)

-

-

Session 4: 13:20〜13:35

小川芳樹(東北大学)

「明治時代以降の出版物に含まれるガ/ノ交替の頻度の通時変化と共時的変異の様相

?ジャンル・出版年・著者生年・性別・出身地別の分類結果が示すもの?」-

本発表では、筆者が1890年代から2016年までの間に初版が刊行された「新書」「小説」「自伝・伝記」という3つのジャンルの出版物のべ100冊程度、計900万字程度の中から収集した「ガ/ノ交替」による属格主語の事例8700例余りを、属格主語の生起頻度、過去時制述部との共起、主語と述部の間に介在する副詞等との共起、状態述部との共起、属性叙述文との共起、コピュラ文との共起、受動態との共起、形式名詞との共起という8項目に関して分類・集計した結果を紹介する。

具体的には、まず、小川 (2016)が「小説」のみを対象として行った調査の結果と同様の通時的変化の傾向が「新書」「自伝・伝記」にも見られただけでなく、いくつかの項目については、ジャンルごとの差異も観察された。一方で、刊行物の著者の性別や、著者の出身地が関東圏か地方かの区別に基づく明瞭な差異は確認できなかった。

また、「ガ/ノ交替」の生起頻度の通時的変化の様相についての記述は、刊行物の著者の生年に基づく分類と、刊行物の出版年に基づく分類では、その内容が若干異なったものになることを示す。

-

-

Session 5: 13:35〜14:20

新国佳祐・小川芳樹・和田裕一(東北大学)

「ガ/ノ交替の容認性世代間差から見る進行中の構造変化

?所有形容詞文と属性叙述文とコピュラ文に着目して?」-

ガ/ノ交替にかかわる言語変化は最近100年程度の比較的短いスパンで観察することができるが(南部, 2014)、その変化が現在でも進行中であるかどうか、進行中であるならばその様相はどのようなものかについては議論の余地がある。

小川 (2016)、新国・和田・小川 (2017) では、ガ/ノ交替について現在も進行中の変化があり、その変化は、機能範疇Dと併合される、属格主語を含む名詞修飾節の統語構造のサイズが、もともとはCPであったものが、TP、vPへと縮小し、VPまたはAPという語彙範疇のみの最小サイズへと至る統語変化であり、現在生存する日本語母語話者の中でも、より若い世代ほどより小さい統語構造をもつと主張している。この主張が正しいならば、属格主語が焦点の解釈を受けるためにCPの投射が必要な(1a)のコピュラ文(cf. Rizzi, 1997)、属格主語が個体レベル述部の主語であるためにTPの投射は必要だがCPの投射は不要な(2a)の属性叙述文(cf. Diesing, 1992、影山 2012)、属格主語が関係節主要部と所有関係を持つ譲渡不可能所有名詞であるためにVP/APの投射がありさえすればよい(3a)の所有形容詞文の3タイプについて、それぞれ、(4a-c)の予測が成り立つ。

(1) a. 父親が/の大音楽家である物理学者(cf. Harada, 1971)

b. [DP [NP [CP[proi父親]の大音楽家である] 物理学者i] D]

(2) a. 夕焼けが/の赤いことは,考えてみると不思議である。

b. [DP [NP [TP夕焼けiの [VP PROi [AP 赤い]]] こと] D]

(3) a. 体が/の細い人は,格闘技に向かない。

b. [DP [NP [AP [proi 体]の 細い]] 人i] D]

(4) a. (1a)タイプの属格主語文は、すべての世代の話者が容認性を低く判断する。

b. (1b)タイプの属格主語文は、若い世代の話者ほど容認性を低く判断する。

c. (1c)タイプの属格主語文は、すべての世代の話者が容認性を高く判断する。

本発表では、3つの異なる年齢群(65-74歳群,45-54歳群,25-34歳群)に属する日本語(東京方言)母語話者計540名を対象として行った容認性判断質問調査の結果を報告する。3(年齢群)× 3(文タイプ)× 2(主語:ガ/ノ)の要因計画にて行われたこの調査の結果は、(4a-c)の予測と概ね整合するものであった。

-

-

Session 6: 14:25〜15:10

長野明子(東北大学)

「福岡県におけるアスペクト形式トーの「進行」解釈について」-

日本語学の研究で知られているように、西日本の方言の多くは、東京方言のテイルに対応するアスペクト形式として、ヨルとトルの2つをもつ。ヨルは連用形+存在動詞オルに由来するのに対し、トルはテ形+オルに由来する (青木 2010: 3章)。基本用法は、以下のように、ヨルが英語の進行形に対応するのに対し、トルは完了形に対応する。

英語 西日本方言

現在進行形 It is snowing. 雪が降りよる

現在完了形 It has snowed. 雪が降っとる (沖 2016: 175)

本発表では、2017年1月・2月・7月に福岡県シルバー人材センターの会員 (60才以上) 計25名に対して行った対面聞き取り調査の結果をもとに、福岡県のトー形の曖昧性の実態について検討する。トー形も基本的に完了形だが、「進行」の解釈でも使えるという観察、例えば、「雪がふっとー」は「雪がふりよー」と同じ意味で使われるという観察が、文献でなされてきた。「進行のトー」について調べた結果、次のことがわかった。- インフォーマントは、活動動詞にのみ「進行のトー」を許すグループ1と、達成動詞にまで許すグループ2にわかれる。

- 両グループとも、到達動詞のトー形は完了解釈のみ。近接未来の解釈はない。

- 活動動詞の「進行のトー」について、グループ1は対応するヨー形との間に意味の違いがあると主張。一方、グループ2はそのような違いが感じられないという。

- 2グループの区分は、年齢より、言語形成期 (小林・篠崎 2007: 74) を過ごした地理区画に対応する。

この結果から、グループ1の「進行のトー」は、 完了形のもつ論理的含意 (加賀・大橋 2017) によるものであると論じる。英語の完了形にも「完了」だけでなく「継続」といわれる用法があるが、それに対応する読みを行っていると考えられる。他方、グループ2の「進行のトー」については、現在でも特定環境で使われる「動詞テ形+存在動詞オル」構文に分析の糸口を求める。

参考文献

青木博史 (2010) 『語形成から見た日本語文法史』ひつじ書房、東京.

沖裕子 (2016) 「第17章 テンス・アスペクト表現」、井上・木部 (編)『はじめて学ぶ方言学』、

pp. 174-184、ミネルヴァ書房、東京.

加賀信宏・大橋一人 (編) (2017)『授業力アップのための一歩進んだ英文法』開拓社、東京.

小林隆・篠崎晃一 (編) (2005)『ガイドブック方言調査』ひつじ書房、東京.

-

-

Session 7: 15:15〜16:00

菊地 朗(東北大学)

「ゼロ代名詞がかかわる固定表現:談話標識と比較形態素用法の『より』を中心に」-

日本語はゼロ代名詞を許す言語であるが、名詞句であるならばすべてゼロ代名詞で置き換えられるわけではなく、格助詞・後置詞を残留させる形式ではゼロ代名詞は生起できない(そこから来た / *proから来た)。しかしながら、談話標識として固定化した表現では、この一般化に反していると考えることができる表現が多数ある(それにもかかわらず / proにもかかわらず)。Onodera (2001)は、主に「(そう)だけれど」などの形式についてではあるが、このような談話標識が大正期を前後して発生したと報告している。本発表では、まず、「にもかかわらず」などの談話標識が、現代日本語でも(命題を先行詞とする)ゼロ代名詞を伴った表現であり、[proにもかかわらず]の構造を持つことを示し、次に、この表現の発生と定着のプロセスについて、ほぼ同じ時期に発生したと思われる、Sawada (2013)が指摘している比較形態素としての「より」(より速く、より強く)の用法の発生と定着のプロセスとの関係を探りたい。

参考文献

Onodera, Noriko O. (2001) Japanese Discourse Markers: Synchronic and Diachronic Analysis,

John Benjamins, Amsterdam.

Sawada, Osamu (2013) “The comparative morpheme in Modern Japanese: looking at the core form

‘outside,’” in Journal of East Asian Linguistics 22, 217-260.

-

問い合わせ先: ogawa @ ling.human.is.tohoku.ac.jp